「iDeCoって本当にお得なの?」

「貯金だけだとお金は増えないし、将来の生活がちょっと不安…」

僕も同じように思っていました。

そんな僕が思い切ってiDeCoを1年ほったらかしてみたら、実際どうなったのか?

結論から言うと「運用益はマイナスだったけど、節税メリットで手元に残るお金は増えた」──このリアルな体験談をお伝えします。運用実績・設定・失敗談・節税メリットまで、ぜんぶ正直に書いてます。

「これから始めてみようかな」という方の、迷いや不安を少しでも減らせたらうれしいです。

iDeCo(イデコ)ってなに?

「個人型確定拠出年金」のことで、ざっくり言えば「自分で作る年金」のような制度です。

- 毎月お金を積み立てて

- 自分で運用商品(投資信託など)を選んで

- 老後までじっくり育てていく

こんな仕組みになっています。

いちばんの魅力は、掛金がすべて所得控除の対象になり、節税メリットがとても大きいこと。例えば、年収400万円・独身の会社員なら1年間で約4万円以上の節税になります。

月5,000円から始められて、使わないお金をコツコツ老後のために積み立てておけるので、「貯金だけでは不安」「でも、投資はちょっと怖い」という人にこそ、向いている制度です。

※ iDeCoの仕組みがまだピンとこない人は、こちらの記事も参考にしてみてください。

🔗 iDeCoの基本と始め方や注意点

iDeCoを始めたきっかけ

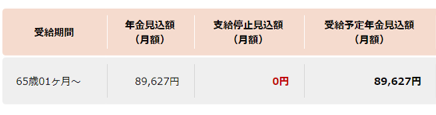

ある日届いた年金定期便。

そこに書かれていたのは、「年金9万円」という数字でした…。

正直、この数字を見たときは「これだけで本当に生活できるのかな…」と不安になりました。

銀行預金にお金を預けているだけでは、この先もほとんど増えません。

「それなら、少しでも将来に向けてふやせるしくみを自分で作っておきたい」と思い、投資をはじめることにしました。

iDeCoは「60歳まで引き出せない」というデメリットもありますが、掛金の全額が所得控除になる節税メリットも魅力的です。「老後資金」と割り切って、将来に備える一歩を踏み出してみました。

将来うけとれる年金額の確認

将来自分がいくらの年金をもらえるかは、「日本年金機構」のサイトで確認できます。 自分が将来いくら年金を受け取れるかを知らない人はこの機会に一度調べてみるのをおすすめします。

1年間運用した結果:マイナスでした

1年間で合計276,000円入金して、総額は272,628円になりました。3,372円のマイナスです(-1.2%)。

| 入金合計 | 276,000 円 |

| 資産額 | 272,628 円 |

| 含み益 | -3,327 円 ( -1.2% ) |

残念ながら1年目はマイナスの運用成績で終わりましたが、iDeCoはもともと長期投資を前提とした制度です。

「始めたばかりの頃は、資産がマイナスになるのもよくあること」と割り切っています。

むしろ、定年近くになってから始めるより、リスクがとれるうちに始められてよかったと思っています。

リターンの推移をグラフでチェック

「リターン = 資産額 ー 投資額」で計算しています。

上がったり下がったりを繰り返しています。

特に投資を始めたばかりの時は、資産額が運用額より低くなるのは珍しいことではないので特に期していません。長い目でコツコツ続けていくのが大切だと実感しています。

いくら節税できる?

リターンだけを見ると「銀行預金のほうが安心でいいのでは?」と思う人もいるかもですが、iDeCoのいちばんの強みは「節税効果」にあります。

節税によるメリットは年収額や雇用条件によって変わりますが、僕(年収400万円・独身・会社員)の場合、1年間の節税額は所得税と住民税あわせて41,400円でした。

| 項目 | iDeCoなし | iDeCoあり | 差額 (節税額) |

|---|---|---|---|

| 所得税 | 79,000 | 65,200 | 13,800 |

| 住民税 | 158,000 | 130,400 | 27,600 |

| 合計 | 237,000 | 195,600 | 41,400 |

会社員の場合、所得税分(13,800円)は年末調整で還付され、住民税分(27,600円)は翌年の住民税が減額されます。

「節税効果って大きいな」とやってみて納得。手続きさえ間違えなければ、家計のプラスになるのを実感できました。

節税額のシミュレーション

節税額のシミュレーションは、「楽天証券」のサイトで確認できます。 将来の資産額も一緒に計算してくれます。

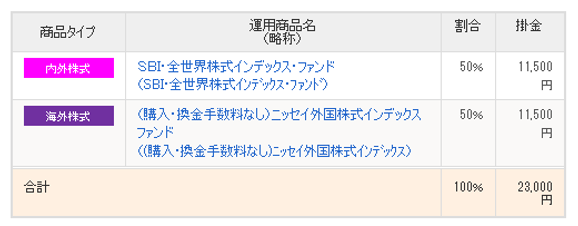

僕のiDeCo設定と選んだ商品

毎月23,000円を、2つの商品に半分ずつ積み立てています。

- ニッセイ外国株式インデックスファンド

- SBI・全世界株式インデックス・ファンド

「全世界型」や「先進国型」のインデックスファンドです。世界中の株式に幅広く投資することで、リスクを分散しながら成長も狙えると思い、選びました。

NISAでは<全米型>を使っているので、iDeCoではあえてタイプを分けてリスク分散を意識しています。

商品選びでは「信託報酬(手数料)が低いこと」「純資産残高や運用実績が安定していること」を重視。「本当に自分がずっと持ち続けられるか?」という視点でも吟味しました。

※「iDeCoの商品を選び方が気になる人」はこちらの記事も参考にしてみてください。

🔗 iiDeCoの商品を選ぶ際のポイントと注意点

失敗談:年末調整で控除欄をまちがえた

iDeCoで節税を受けるためには、「年末調整で記入する」か「確定申告で申告する」が必要になります。

僕の失敗は、年末調整のときにiDeCo控除の欄を間違えて書いてしまったこと。そのせいで税金が戻らず、翌年の住民税が安くなっていないことでミスに気づきました。

あわてて、確定申告で取り戻すことができましたが、あやうく4万円を損するところでした。

この件は、これから始める人には十分気を付けてもらいたいポイントです。

老後資産シミュレーションとの比較

iDeCoは年利6%で計画をしています。実際の運用状況と計画との比較をしてみました。

1年で資産は278,695円まで増える予定でしたが、実際は272,628円(-6,067円)となりました。

当初の計画よりも少し悪い結果になりましたが、むしろ、「思ったより大きく外れていない」というのが率直な感想です。

iDeCoは “積み立て+長期投資” が大原則 なので、1年や2年の短期間で結果を気にしすぎないことが大切。これからもコツコツと積み立てを続けて、長期での資産形成を目指したいと考えています。

iDeCoは60歳になる2045年まで続ける予定で、このペースなら、資産は2045年3月で1500万円を超える計算になります。

iDeCoの良かった点と注意点

iDeCoは節税しながら資産形成ができる、とてもお得な制度だと実感しました。

実際にやってみて「これは良かった」と思ったこと、そして「ここは気をつけて!」と感じた注意点をまとめます。

よかった点

- 節税できる(所得税・住民税)

実際に手取りが増えたので、家計に余裕が出ました。 - 自動積立で手間がかからない

最初に設定してしまえば、毎月自動で積み立てられるので、本当に“ほったらかし”でOKでした。 - 老後資金として目的が明確

「これは60歳以降に使うお金」と決まっているので、変に使い込まずにすみます。

注意点

- 控除申請ミスなどで節税が無駄になることもある

(僕自身が体験済み…)控除証明書が届いたら、必ず正しい欄に記入しましょう。 - 60歳まで引き出せない

急にお金が必要になっても、原則解約できません。「絶対に当面使わないお金」で運用するのが大切です。 - ふるさと納税の上限が下がる

iDeCoの掛金で所得控除が増えると、ふるさと納税の控除枠が減る場合があります。

「老後のための資産形成」と割り切れる人には最強の制度。ただし、途中引き出しNG・手数料・ふるさと納税の関係は必ずチェックしてから始めましょう。

iDeCoとNISAどっちがいい?僕なりの答え

「iDeCoとNISA、どっちを選べばいいんだろう?」とよく聞かれます。

どちらにもメリット・デメリットがありますが、僕の経験をもとにカンタンにまとめます。

| iDeCo(イデコ) | NISA(つみたて投資枠) | |

|---|---|---|

| 節税メリット | 掛金が所得控除(節税効果大) | 運用益が非課税(利益が出た分だけ) |

| 引き出し | 60歳まで不可(原則) | いつでも自由に引き出し可 |

| 運用期間 | 60歳まで積立可能 | 無期限 |

| 最低積立額 | 5,000円〜 | 100円〜 |

| デメリット | 手数料がかかる 途中で引き出せない | 節税効果は利益が出た場合のみ |

iDeCoとNISA、僕は次のように使い分けてます。

- NISAは「いつでも引き出せる」から、柔軟に使いたい人におすすめ。

- iDeCoは「節税しながら老後資金を積み立てたい人」にぴったり。

僕は、まずNISAで投資に慣れてからiDeCoも追加しました。この順番はすごく始めやすかったです。

▶ iDeCoとNISAの違いをまとめた記事はコチラ

🔗iDeCoとNISAの違いとメリット。向いているのはどっち?

まとめ:1年間やってみて感じたこと

この1年間は、iDeCoを開設して最初に設定したあとは、基本的にほぼ放置。

それでも、きちんと節税効果は得られ、将来の資産づくりが“自動で”進んでいく安心感がありました。

最初は「元本割れしたらどうしよう」と思うかもしれませんが、節税で手元に残るお金が増えるので、続けてきてよかったと実感しています。

これからiDeCoを始める人は、

・できる金額から無理なくスタートすること

・控除申請ミスには気をつけること

・手数料の安いネット証券を選ぶこと

など、僕の体験が少しでも参考になればうれしいです。

「将来に向けて少しでも不安を減らしたい」「自分の力で老後資金を積み立てていきたい」と思ったら、まずは一歩踏み出してみてください。

▶ 手数料最安のネット証券でiDeCoを始めてみる

🔗SBI証券「iDeCo新規申し込みキャンペーン」

🔗楽天証券「投資デビュー応援キャンペーン」

追記

この1年目の体験を通して「やってみてよかったな」と感じています。「その後どうなったの?」と気になる方は、ぜひ続きもチェックしてみてください。

🔗 iDeCo 2年目の運用結果はこちら(+8万円/+15%)

🔗 iDeCo 3年目の運用結果はこちら(+35万円/+44%)

🔗 iDeCo 4年目の運用結果はこちら(+39万円/+36%)